カニを食べる際、食あたりになるリスクは誰もが気になるところです。この記事では、カニによる食あたりで下痢になる原因についてわかりやすく解説します。

カニでの食中毒の症状や、主な原因となるO157やカンピロバクターなどの病原菌について詳しく紹介します。

また、万が一食あたりになってしまった場合の適切な対処法や、食中毒を防ぐためのポイントについても触れていきます。カニを安全に楽しむための知識を身につけ、安心して美味しいカニ料理を堪能しましょう。

カニに当たると怖い!カニで下痢になる原因は何ですか?

生のカニを食べた後に下痢になるのは食中毒が原因です。

通常カニは水揚げされた後に、温度管理がされた建物の中でカニの鮮度が落ちないように手作業で加工されます。しかし残念なことに市場には粗悪なかにが蔓延しています。温度管理がされない建物の中で加工されたカニは鮮度が悪く、その様なカニを生で食べると下痢になる可能性が高まります。

その様な事が起こらないよう、鮮度抜群で品質にこだわりのあるカニ通販会社を選びましょう。

購入者の口コミ評価も高くリピーターも多いかに本舗では、社長自ら買い付けに行き、鮮度と品質にこだわったカニを提供しています!

生食はもちろん、カニ鍋など大勢で集まる機会がある時に利用してみてはいかがでしょうか!

\ 高品質で安い! /

食中毒とは、食中毒を起こすもととなる細菌(さいきん)やウイルス、有毒な物質がついた食べ物を食べることによって、げりや腹痛、発熱、はきけなどの症状(しょうじょう)が出る病気のことです。食中毒の原因によって、病気の症状や食べてから病気になるまでの時間はさまざまです。時には命にもかかわるとてもこわい病気です。

細菌による食中毒にかかる人が多くでるのは気温が高く、細菌が育ちやすい6月から9月ごろです。ウイルスによる食中毒は冬に流行します。また、キノコや魚のフグなどには、自然に有毒な物質を含んでいるものがあり、そういったものをまちがえて食べることによって食中毒になることもあります。食中毒を起こす細菌は、土の中や水、ヒトや動物のひふや腸の中にも存在していて、とくべつな菌というわけではありません。そのため、食品を作る途中で菌がついてしまったり、家庭で料理したものを、あたたかい部屋に長い時間置いたままにしておくと、細菌が増えてしまいます。

農林水産省:食中毒の原因と種類

生より茹でた蟹は大丈夫?

カニだけではなく生で食べる肉や魚も保存状態や調理法に間違いがあると食中毒を発生するリスクは高まります。

政府広報オンラインの情報では肉や魚は十分に加熱。中心部を75℃で1分間以上の加熱が目安。とあるので、カニも夏場などは生ではなく茹でた方が良いでしょう。

カニの食あたりの症状は?

ビブリオ菌

ビブリオ・バルニフィカスという菌は、腸炎ビブリオやコレラ菌と同じグループの細菌です。この細菌は、塩分がある環境でよく育ちますが、特に海水と川の水が混じり合う場所(汽水域)に多く生息しています。海の塩分濃度が約3.5%で、ビブリオ・バルニフィカスは少し低い塩分濃度(約1%)でも増えることができます。また、海水の温度が20℃以上になると、よく見つかる傾向があります。

この細菌は、特に汽水域で取れるカニやエビなどの甲殻類や魚介類にくっついていて、生で食べたり、十分に加熱していない状態で食べると感染することがあります(口から感染する場合)。また、皮膚に傷がある人が汽水域で泳いだりすると、傷口から感染することもあります。人から人への感染は報告されていません。

カニ以外の食あたりの症状は?

腸管出血性大腸菌(O157やO111など)

大腸菌は、人や動物の腸の中にいる細菌で、ほとんどは無害です。しかし、一部の大腸菌は病気を引き起こすことがあり、これらを「病原性大腸菌」と呼びます。この病原性大腸菌の中には、毒素を作り出して腸に炎症を起こしたり、重い場合には血が混じった下痢を引き起こすものもあります。さらに、腸管出血性大腸菌(ちょうかんしゅっけつせいだいちょうきん)という種類は、腸の病気だけでなく、腎臓の障害(溶血性尿毒症症候群、HUS)を引き起こすこともあります。

腸管出血性大腸菌にはいくつかのタイプがあり、菌の表面の構造によって分類されます。有名なものに「O157」という菌があり、他にも「O26」や「O111」といったタイプがあります。

この菌は、牛などの家畜や人のふん便の中で見つかることがあります。特に牛などの家畜は、この菌を持っていても症状が出ないことが多いので、見た目だけでその動物が菌を持っているかどうかは判断できません。

カンピロバクター

カンピロバクターは、もともと家畜の病気の原因として注目されていた細菌で、ニワトリや牛などの家畜だけでなく、ペットや野鳥、野生動物など多くの動物がこの細菌を持っています。

カンピロバクターには多くの種類がありますが、その中でも「カンピロバクター・ジェジュニ」と「カンピロバクター・コリ」が、特に食中毒の原因としてよく見つかる種類です。この細菌は、人や動物の腸の中でしか増えることができず、乾燥に弱いですが、普通の加熱調理で死滅するという特徴があります。また、少ない数の菌でも感染することが知られています。

カンピロバクターによる食中毒の原因は、生や加熱が不十分な鶏肉や、調理中の不備で他の食品に菌が移ることが多いとされています。2015年には、日本で発生したカンピロバクター食中毒のうち、鶏肉が原因と疑われるものが92件ありました。特に、鶏レバーやささみの刺身、タタキや鶏わさなどの半生の料理や、加熱不足の鶏肉が関係していると考えられています。

また、厚生労働省の調査によると、牛の肝臓や胆汁にもカンピロバクターが含まれていることが分かりました。この結果を受けて、2011年に牛の生肉の基準が策定され、2012年には牛の肝臓を生で食べることが禁止されました。その結果、牛の肝臓による食中毒は大幅に減少しました。

参照:厚生労働省 カンピロバクター食中毒予防について(Q&A)

サルモネラ属菌

サルモネラ属菌は、棒のような形をした細菌で、人や動物に感染することがある「人獣共通感染症」の代表的な原因菌です。この細菌は、動物の体内だけでなく、動物のふん便を通じて環境中にも広がるため、家畜やニワトリ、野生動物やペットなど、さまざまな動物から人に感染することがあります。

サルモネラに感染すると、主に下痢や腹痛、吐き気などの急性胃腸炎の症状が現れます。発熱もよく見られる症状のひとつです。重症になると、便に血が混じることもあります。感染してから症状が出るまでの潜伏期間は12~48時間と短いですが、体内に取り込んだ菌の量や、感染者の年齢や健康状態によって症状の重さが変わります。

また、一度感染すると、場合によってはその後も菌が体内に残り、感染から1年間ほど、ふん便や尿から菌が検出されることがあります。さらに、最近では、抗菌薬が効かない耐性を持った菌も見つかっており、これが大きな問題となっています。

参照:食品安全委員会 鶏肉における サルモネラ属菌の リスクプロファイル

セレウス菌

セレウス菌食中毒は、セレウス菌(Bacillus cereus)に汚染された食品を食べることで起こる食中毒で、主に2つのタイプに分かれます。

- 嘔吐型: セレウス菌が食品の中で作る「嘔吐毒」という毒素を摂取することで、吐き気や嘔吐が引き起こされます。

- 下痢型: セレウス菌が体内の小腸で増殖し、その過程で作られる毒素が原因で、下痢や腹痛が発生します。

日本では、セレウス菌食中毒の原因となる食品は、主にご飯類(焼き飯、炊いた米、麺類など)が多く報告されています。次に、弁当や調理パンなどの複合調理食品も原因として挙げられます。その他には、魚や肉、卵、野菜の加工品や、乳製品、菓子類などが原因となることもあります。

黄色ブドウ球菌

黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)は、人の皮膚や鼻、口、傷口、髪の毛などにいる細菌です。この細菌が原因で食中毒を引き起こすことがあります。

食中毒を起こすと、食べた後1~6時間以内に吐き気や嘔吐、腹痛などの症状が出ます。下痢をすることもありますが、発熱はありません。

この菌は人の手に多く存在するため、手作業で作られる食品が原因になりやすいです。例えば、おにぎり、いなりずし、巻きずし、お弁当、調理パンなどが挙げられます。

この菌自体は熱に弱く、加熱すると死滅しますが、菌が作る毒素は熱に強いため、一度毒素ができてしまうと加熱しても食中毒を防ぐことはできません。

ウエルシュ菌

ウエルシュ菌食中毒は、ウエルシュ菌(Clostridium perfringens)が腸内で増殖し、芽胞(生き残るために作られる強い細胞構造)を作るときに出す「エンテロトキシン(腸の毒素)」によって引き起こされます。

この菌は、酸素がない場所で生きる「嫌気性菌」で、人や動物の腸、土壌、下水、食品などに広く存在します。ウエルシュ菌にはいくつかのタイプがありますが、食中毒を起こすのは主に「A型ウエルシュ菌」です。

ウエルシュ菌は「芽胞」という耐熱性の細胞を作ります。通常の加熱では死なないため、100℃でも1~6時間生き残ることができます。このため、カレーやシチュー、または大量に調理される料理が原因で食中毒が起きやすいです。特に、肉や魚、野菜を使った煮物や、大量に調理してそのまま放置した食品で菌が増えやすくなります。

参照:農林水産省ウェルシュ菌

ノロウイルス

ノロウイルスは、手や食品を通じて口から体に入り、腸の中で増えます。感染すると、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などの症状が出ます。健康な人は軽い症状で治りますが、子どもやお年寄りでは重症化したり、嘔吐物が気管に入ってしまい、命に関わることもあります

ノロウイルスに対するワクチンはなく、治療法も点滴などで症状を和らげる対処療法しかありません。そのため、感染しないように予防が大切です。

寄生虫(アニサキス)

アニサキスは寄生虫の一種で、その幼虫(アニサキス幼虫)は長さが2〜3cm、幅が0.5〜1mmほどの白っぽい太めの糸のように見えます。アニサキス幼虫はサバやアジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなど、いろいろな魚やイカに寄生しています。魚が死ぬと、アニサキス幼虫は内臓から身(筋肉)に移動することが知られています。

蟹で食あたりになったときの対処法

カニを食べて食あたりになったら病院を受診しましょう。治療は主に、脱水を防ぐための点滴や、必要に応じて抗生物質を使います。回復までの期間は、原因によって異なります。たとえば、ノロウイルスによる食中毒なら通常3日以内に回復しますが、腸炎ビブリオでは2〜3日、サルモネラの場合は1週間以内が目安です。

吐き気や嘔吐が治まったら、バナナやおかゆ、ゼリーなど、薄味で消化のよいものを少しずつ食べ始めてください。もし吐き気が再び出たら、数時間は何も口にせず、落ち着いてから再度少しずつ食事をとりましょう。味が濃いもの、揚げ物、乳製品、高脂肪や糖分が多い食べ物は、回復するまで避けることが大切です

参照:公益社団法人全日本病院協会「食中毒について」:みんなの医療ガイド

蟹で食あたりになったら何時間後?発症までどのくらい?

カニなどの甲殻類を食べて食あたりになる菌はビブリオ菌です。ビブリオ菌の潜伏時間は2時間から24時間(短い場合で2、3時間)で、激しい腹痛、下痢などが主症状です。発熱、はき気、おう吐を起こす人もいます。

食後直ぐに食あたりになる場合もありますが、潜伏期間が8時間~24時間もあることから、1日ほど様子をみて判断しましょう。

カニにあたる確率

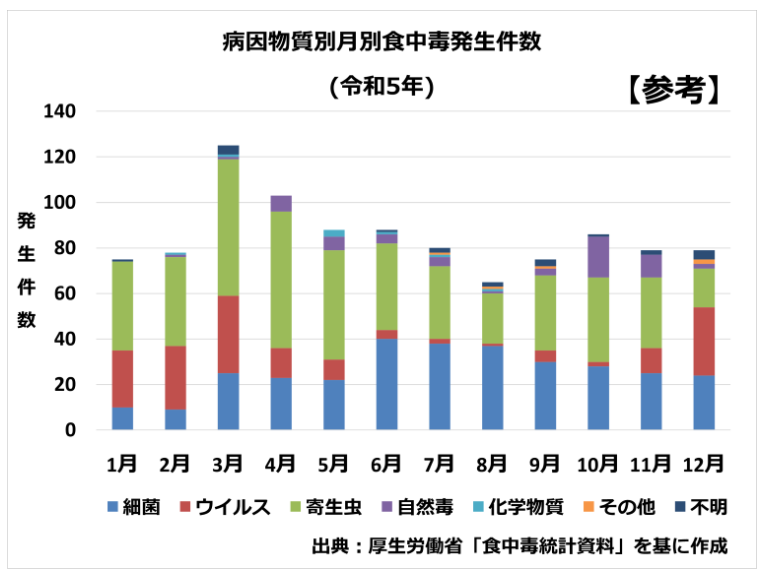

細菌やウィルス、寄生虫による食中毒の発生件数は多い月で100件ほどです。カニの生食を食べる回数を考えると食中毒の割合は低いと言えます。

参照:食中毒|厚生労働省

カニで食中毒を防ぐポイント

買い物

消費期限の確認

購入前に必ず商品の消費期限や賞味期限を確認し、期限内に食べきれるものを選びましょう。

生鮮食品や冷凍食品は最後に購入

カニ、冷凍食品は、買い物の最後にカートに入れ、温度管理を守るようにしましょう。

カニは分けて袋に入れる

カニは、他の食品に汁が漏れないよう、必ずビニール袋に入れて分けておきます。

買い物後はすぐに帰る

寄り道をせず、購入した食品を早く冷蔵庫や冷凍庫に入れるために、直ちに帰宅することが大切です。

保存方法

すぐに冷蔵・冷凍保管

冷蔵や冷凍が必要な食品は、買い物から帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。

カニは別容器で保管

カニは、ビニール袋や容器に入れて、他の食品に肉汁が漏れないように保管します。特に生で食べる食品とは別にしましょう。

カニを扱うときは手を洗う

取り扱う前後に必ず手指をしっかり洗うことで、食中毒のリスクを減らします。

適切な温度で保管

冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に設定し、食品を安全に保管します。

冷蔵庫や冷凍庫に詰め込みすぎない

冷気の循環を妨げないため、冷蔵庫や冷凍庫は詰め込みすぎず、適度にスペースを空けておくことが大切です。

下準備

調理前に石けんで丁寧に手を洗う

食材を扱う前には、しっかり手を洗い、清潔な状態で作業を始めましょう。

野菜や食材は流水できれいに洗う

特にカット野菜ももう一度洗うことで安全性を高めましょう。

生カニの汁が他の食材にかからないようにする

果物やサラダなど、火を通さない食材や調理済みのものに、生カニの汁がつかないように注意しましょう。

生のカニを触ったら手を洗う

カニを扱った後は、手を必ず洗うことで食中毒を防ぎます。

包丁やまな板は食材ごとに使い分ける

肉用、魚用、野菜用に分けて使用することで、交差汚染を防ぎます。

冷凍食品の解凍は冷蔵庫か電子レンジを使う

自然解凍は避け、冷蔵庫や電子レンジで安全に解凍しましょう。また、必要な分だけ解凍し、繰り返し解凍・冷凍しないようにしましょう。

ふきんやタオルは煮沸して乾燥させる

使用後のふきんやタオルは、熱湯で煮沸消毒し、しっかり乾燥させてから使いましょう。

調理器具は使用後にしっかり殺菌する

調理器具は洗った後に熱湯をかけたり、台所用漂白剤で消毒すると効果的です。特に生肉や魚を扱ったまな板や包丁は注意が必要です。

調理

調理の前に手を洗おう

食材を触る前には、石けんでしっかり手を洗いましょう。

肉や魚は十分に加熱する

肉や魚は中心部がしっかり火が通るように加熱します。目安としては、中心部を75℃以上で1分以上加熱することです。

食事中

食べる前に石けんで手を洗おう

食事前には、必ず石けんを使ってしっかり手を洗いましょう。

清潔な食器を使う

食器やカトラリーは、清潔なものを使うようにしましょう。

料理を長時間室温に置かない

作った料理は、室温に長く置かず、早めに食べるか冷蔵保存しましょう。

残ったカニ

扱う前に手を洗おう

カニや他の残った食品を触る前に、しっかり手を洗いましょう。

清潔な容器で保存

残ったカニは、きれいな容器に入れて保存しましょう。

温め直すときはしっかり加熱

再度食べるときは、カニをしっかりと加熱してください。

時間が経ちすぎたものは捨てる

保存期間が長すぎた場合、思い切って捨てるのが安全です。

少しでも怪しいと思ったら食べない

見た目やにおいに違和感がある場合は、食べずに捨てましょう。

まとめ

今回の記事では、「カニに当たると怖い!」というテーマで、カニの食あたりによる下痢の原因について詳しく解説してきました。

カニを食べる際に気をつけるべきポイントや食あたりの症状、対処法、発症までの時間、カニでの食中毒を防ぐためのポイントなどについて紹介しました。 カニには様々な病原菌や寄生虫が潜んでおり、十分な加熱や衛生管理が必要です。

蟹で食あたりになった場合には、適切な対処法を知ることが重要です。また、カニを食べる際には購入から調理までの過程で注意が必要であり、食中毒を予防するためには十分な知識と注意が欠かせません。 食あたりによる下痢は身近な問題であり、正しい知識と対処法を身につけることで、安心してカニを楽しむことができるでしょう。

カニ通販でカニを購入するなら品質管理を徹底しているお店が良いでしょう。かに本舗はカニの身入りだけではなく品質に徹底的にこだわっているため、安心して利用できます。

\ 高品質で安い! /